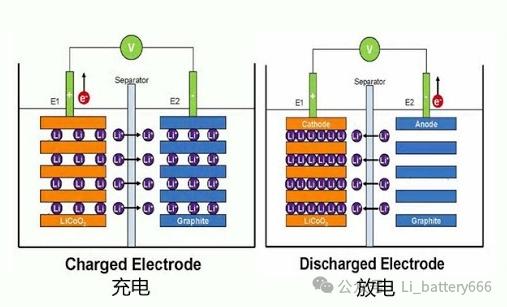

图片来源:网络充电过程:Li+在电场和浓度梯度的作用下,由正极迁移至负极。这中间,Li+从正极结构脱出,经过电解液,穿过隔膜,穿过负极表面SEI膜,嵌入负极结构中。快充型锂电池设计思路?加速Li+在正极到负极的迁移速率。

图片来源:网络充电过程:Li+在电场和浓度梯度的作用下,由正极迁移至负极。这中间,Li+从正极结构脱出,经过电解液,穿过隔膜,穿过负极表面SEI膜,嵌入负极结构中。快充型锂电池设计思路?加速Li+在正极到负极的迁移速率。 图片来源:网络1 材料选择正极材料:目前很多的磷酸铁锂和三元都能做到大倍率的放电,并且保持结构不被破坏。选取小粒径的材料,它可以缩短Li+的扩散距离,改善锂离子在电极材料中的嵌入和脱出动力学。选取表面包覆均匀的材料,它们可以有效的分离电解液和电极材料,保护电极,同时增强了材料的导电性,减小内阻和极化。负极材料:对于提高充电效率,主要的挑战在负极材料上。石墨是最为常见的负极材料之一,但是单一的石墨由于较小的层间距使得Li+的扩散速率较低,尤其是在进行大倍率充电时,石墨结构中由于来不及嵌入正极过来的Li+,导致它会在石墨表面沉积,形成大量的锂枝晶。可以在石墨表层包覆软硬碳,在石墨表面形成无定型的碳层,增加锂离子的扩散通道,提升倍率性能。电解液:溶剂化的Li+在电解液中的传输速度和在电解液-SEI界面处去溶剂化的活化能,以及Li+通过SEI的迁移速度都是决定锂电池快充性能的重要因素。因此电解液因具有高离子电导率,同时SEI膜必须结构稳定、薄且坚固,并且具有优异的离子电导率。

图片来源:网络1 材料选择正极材料:目前很多的磷酸铁锂和三元都能做到大倍率的放电,并且保持结构不被破坏。选取小粒径的材料,它可以缩短Li+的扩散距离,改善锂离子在电极材料中的嵌入和脱出动力学。选取表面包覆均匀的材料,它们可以有效的分离电解液和电极材料,保护电极,同时增强了材料的导电性,减小内阻和极化。负极材料:对于提高充电效率,主要的挑战在负极材料上。石墨是最为常见的负极材料之一,但是单一的石墨由于较小的层间距使得Li+的扩散速率较低,尤其是在进行大倍率充电时,石墨结构中由于来不及嵌入正极过来的Li+,导致它会在石墨表面沉积,形成大量的锂枝晶。可以在石墨表层包覆软硬碳,在石墨表面形成无定型的碳层,增加锂离子的扩散通道,提升倍率性能。电解液:溶剂化的Li+在电解液中的传输速度和在电解液-SEI界面处去溶剂化的活化能,以及Li+通过SEI的迁移速度都是决定锂电池快充性能的重要因素。因此电解液因具有高离子电导率,同时SEI膜必须结构稳定、薄且坚固,并且具有优异的离子电导率。隔膜:隔膜的质量对电池的界面结构和内阻有很大的影响。对于快充型锂电池选用隔膜时主要考察隔膜的厚度、孔隙率、透气率、浸润度、孔径、穿刺强度和热稳定性等指标。一般选择较薄和高孔隙率的隔膜,这样可以减小Li+从正极到负极的传输阻碍,减小极化。

集流体:目前锂离子电池通常采用铝箔和铜箔分别作为正负极的集流体,铝箔的厚度通常为10um、12um、14um,铜箔的厚度通常为6um、8um、10um。集流体的电阻率一定,集流体电阻与其厚度成反比,厚度越大,集流体电阻越小,电池欧姆阻抗更小,充放电极化更小,有利于锂电池快速充放电。(例如,美国斯坦福大学崔屹教授等人设计出了一种新颖的多孔集流体,用于实现电池的高能量密度和极快充电。Quadruple the rate capability of high-energy batteries through a porous current collector design)2 结构设计极耳设计(对于卷绕电池):单极耳<多极耳<全极耳。全极耳设计使得电池在充电过程中电流的分布更均匀,可以减少极化,同时内阻更小,提高了电池的充放电倍率性能。全极耳设计将整个正/负极集流体变成极耳,电流传输和发热更均匀,所以散热性相对来说就会更好。极片工艺:卷绕<叠片,叠片工艺制造的电池具有更好的倍率性能,因为叠片工艺相当于多个极片并联起来,增加了电流通量,短时间内能够更快的完成大电流充放电。

图片来源:网络3 工艺设计

图片来源:网络3 工艺设计电极导电剂比例:正、负极配方中通常会加入少量导电剂,在活性物质与集流体之间起到收集微电流的作用,以降低电极的接触阻抗,加速电子移动,提高电极的电子电导率。适当增加导电剂的比例,能提高电池的倍率性能,但不能比例过高,会增加浆料团聚的可能性。面密度:面密度越小,电极越薄,Li+的扩散距离越短,减小了Li+的迁移路径,从而可以大大降低浓差极化。而减小面密度,必然会减少了电池包的能量密度。压实密度:在相同面密度下,不同压实设计同样会对锂电池功率性能和循环性能产生影响。压实密度越低,电极的孔隙率增大,Li+在活性材料中的扩散阻力变小,扩散速度更快,但压实密度过低,可能导致颗粒之间接触不良,电子导电性下降,电化学反应极化增加。因此,不同的体系需要做验证,确定最合理的压实密度。化成工艺:化成过程中,化成时间增加,SEI膜会越厚,Li+通过SEI膜的阻力变大,不利于快充锂电池的思路。因此化成需要稍微大一点的电流,并且短时间的化成工艺,形成较薄的SEI膜。

往期文章: