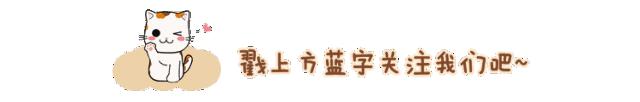

一、系统安全的概念系统安全是指在系统生命周期内,应用系统安全工程和系统安全管理方法,辨识系统中的危险源,并采取有效的控制措施使其危险性最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。系统安全泛指系统中的安全性,它与系统中的可靠性、稳定性等同为系统的特定性能指标,系统安全与系统危险的关系参见图1。❖

一、系统安全的概念系统安全是指在系统生命周期内,应用系统安全工程和系统安全管理方法,辨识系统中的危险源,并采取有效的控制措施使其危险性最小,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的安全程度。系统安全泛指系统中的安全性,它与系统中的可靠性、稳定性等同为系统的特定性能指标,系统安全与系统危险的关系参见图1。❖

图1系统安全的基本原则就是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题,制定并执行安全工作规划(系统安全活动),并且把系统安全活动贯穿于整个系统生命周期,直到系统报废为止。二、系统安全与事故的关系随着时代的发展、科学技术的进步,系统呈现出一个显著特征是设备、工艺及产品越来越复杂。如战略武器研制、宇宙开发及核电站建设等使得作为现代科学技术标志的大规模复杂系统相继问世。这些复杂系统往往由数以千万计的元素组成,元素之间存在着非常复杂的直接关系或间接关系。由于系统在研究制造或使用过程中往往涉及高能量,系统中微小差错就会导致灾难性的事故,因此大规模复杂系统的安全性问题受到人们广泛关注。例如,现代石油石化工业的快速发展,石油石化生产安全问题越来越呈现出复杂性高、隐蔽性强、多米诺效应明显、风险控制参数多变等特征。同时,由于石油石化生产过程的能量密度大等特殊性,使得安全事故后果严重,发生的火灾、爆炸、中毒事故不仅造成重大的经济损失,甚至导致了大量的人员伤亡。事故给人类带来无数灾难,严重地制约了经济发展和社会进步,甚至对人类的生存构成巨大威胁。和其他事物一样,事故也有积极的一方面。首先,事故具有鲜明的反面教育作用,它向人们展示了事故的危害程度,警示人们必须按照科学规律办事,遵循自然规律。其次,事故是一种特殊的科学实验。一个系统发生事故,说明该系统存在有不安全、不可靠的因素,从而以事故的形式展示了系统中实验无法获取的各种隐性的缺陷(包括各种时空状态下的不安全、不可靠的因素)。通过对事故的调查、分析,找出事故原因,研究并采取有效的事故控制措施,改变系统的工艺、设备,从而提高系统的性能,发展专业技术。最后,事故是诞生新的科学技术的催化剂。事故的强大负面效应对人类产生巨大的冲击作用,从而激发人类以更大的决心和更大的力量研究事故。通过对事故信息和资料的收集、整理、分析、研究,一个崭新的学科诞生了,这就是作用力与反作用力的作用机制。在科学技术发展的历史长河中,几乎每一个学科的诞生都离不开事故这种反作用力的作用,系统安全工程也正是在无数惨烈事故的反作用下应运而生。三、系统安全的萌发1947年9月,美国航空科学院刊登了一篇题为《安全工程》的论文。文中写道:“正如飞机性能、稳定性和结构完整性一样,必须进行安全设计,并使之成为飞机不可分割的一部分。安全组也要像应力组、空气动力系组和荷载组一样,必须成为制造厂的重要组织机构之一。”这是最早提出系统安全概念的一篇论文。系统安全的基本思想是人们在研制、开发、使用、维护这些大规模复杂系统的过程中,逐渐萌发的。在20世纪50—60年代美国研制洲际导弹的过程中,系统安全的理论逐渐形成。导弹的推进剂是一种气体加压到420kg/cm2、温度低达-196℃的低温液体。这种推进剂毒性远远超过第一次世界大战中使用的毒气,爆炸性比烈性炸药更强烈,并且比工业中使用的腐蚀性化学物质更具有腐蚀性。当时负责该项目的美国空军的官员们并没有认识到他们着手建造的导弹系统潜伏着巨大的危险性。在洲际导弹试验开始的头一年半里就发生了四次爆炸,损失惨重。事故调查结果表明,主要原因是产品安全性存在重大问题。美国空军于1962年明确提出了以系统工程的方法研究导弹系统安全性。1963年美国空军制定了“系统和有关子系统以及设备的安全工程通用要求”,作为系统和设备的设计指导。1966年美国国防部对空军的标准作了修改,发布了自己的标准。1969年又再次修订了这个标准,发布了“系统、有关子系统与设备的系统安全大纲”,在这个标准中首先建立了较为完善的系统安全的概念,以及安全分析、设计和评价等的基本原则。四、系统安全理论的主要创新观点系统安全理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念,主要表现在:(1)在事故致因理论方面,改变了人们只注重事故单方面因素,如注重人员的不安全行为而忽略系统硬件的故障在事故中的作用;或注重系统硬件而忽略了人员的不安全行为;或注重系统硬件、人员的不安全行为,而忽略环境条件的不良影响等。开始考虑如何通过全面改善系统“人—机器(设备)—环境”的可靠性来提高复杂系统的安全性,从而避免事故。(2)没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素,通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。能够造成事故的潜在危险因素称作危险源,来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫作危险。危险源是一些可能出问题的事物、人或环境因素等,而危险表征潜在的危险源造成伤害或损失的机会,可以用概率来衡量。既然没有绝对的安全,系统安全所追求的目标也就不是“事故为零”的极端理想情况,而是达到“最佳的安全程度”,一种实际可能的、相对的安全目标。(3)不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性。在生产过程中要注意减少系统总的危险性,而不是只去消除几种特定的危险。(4)由于人的认识能力有限和事物不断发展的客观性,有时不能完全认识系统中的危险源和危险,即使认识了现有的危险源,随着生产技术的发展,新技术、新工艺、新材料和新能源的出现,又会产生新的危险源。由于受技术、资金、环境、劳动力等因素的限制,对于认识了的危险源也不可能完全根除。由于不能全部根除危险源,只能通过相关的方法、措施把危险降低到可接受的程度,即可接受的危险。安全工作的目标就是控制危险源,努力把事故发生概率降到最低,即使发生事故时,也可把伤害和损失控制在较轻的程度上。五、人失误与系统安全人失误对于系统安全具有重要意义。里格比(Rigby)认为,人失误是人的行为的结果超出了系统的某种可接受的限度。换言之,人失误是指人在生产(活动)操作过程中,使系统实际实现的功能与被要求的功能之间的偏差,其结果可能以某种形式给系统带来不良影响,甚至造成事故。例如,国外的美国三里岛核电站事故,印度博帕尔农药厂的毒气泄漏事故和苏联切尔诺贝利核电站事故。国内的重庆开县川东北气矿“12·23”井喷事故。这些事故的调查表明,人失误,特别是管理失误是造成事故的罪魁祸首。因而,当今世界范围内系统安全理论研究的一个重大课题,就是关于人失误的研究。❖

图1系统安全的基本原则就是在一个新系统的构思阶段就必须考虑其安全性的问题,制定并执行安全工作规划(系统安全活动),并且把系统安全活动贯穿于整个系统生命周期,直到系统报废为止。二、系统安全与事故的关系随着时代的发展、科学技术的进步,系统呈现出一个显著特征是设备、工艺及产品越来越复杂。如战略武器研制、宇宙开发及核电站建设等使得作为现代科学技术标志的大规模复杂系统相继问世。这些复杂系统往往由数以千万计的元素组成,元素之间存在着非常复杂的直接关系或间接关系。由于系统在研究制造或使用过程中往往涉及高能量,系统中微小差错就会导致灾难性的事故,因此大规模复杂系统的安全性问题受到人们广泛关注。例如,现代石油石化工业的快速发展,石油石化生产安全问题越来越呈现出复杂性高、隐蔽性强、多米诺效应明显、风险控制参数多变等特征。同时,由于石油石化生产过程的能量密度大等特殊性,使得安全事故后果严重,发生的火灾、爆炸、中毒事故不仅造成重大的经济损失,甚至导致了大量的人员伤亡。事故给人类带来无数灾难,严重地制约了经济发展和社会进步,甚至对人类的生存构成巨大威胁。和其他事物一样,事故也有积极的一方面。首先,事故具有鲜明的反面教育作用,它向人们展示了事故的危害程度,警示人们必须按照科学规律办事,遵循自然规律。其次,事故是一种特殊的科学实验。一个系统发生事故,说明该系统存在有不安全、不可靠的因素,从而以事故的形式展示了系统中实验无法获取的各种隐性的缺陷(包括各种时空状态下的不安全、不可靠的因素)。通过对事故的调查、分析,找出事故原因,研究并采取有效的事故控制措施,改变系统的工艺、设备,从而提高系统的性能,发展专业技术。最后,事故是诞生新的科学技术的催化剂。事故的强大负面效应对人类产生巨大的冲击作用,从而激发人类以更大的决心和更大的力量研究事故。通过对事故信息和资料的收集、整理、分析、研究,一个崭新的学科诞生了,这就是作用力与反作用力的作用机制。在科学技术发展的历史长河中,几乎每一个学科的诞生都离不开事故这种反作用力的作用,系统安全工程也正是在无数惨烈事故的反作用下应运而生。三、系统安全的萌发1947年9月,美国航空科学院刊登了一篇题为《安全工程》的论文。文中写道:“正如飞机性能、稳定性和结构完整性一样,必须进行安全设计,并使之成为飞机不可分割的一部分。安全组也要像应力组、空气动力系组和荷载组一样,必须成为制造厂的重要组织机构之一。”这是最早提出系统安全概念的一篇论文。系统安全的基本思想是人们在研制、开发、使用、维护这些大规模复杂系统的过程中,逐渐萌发的。在20世纪50—60年代美国研制洲际导弹的过程中,系统安全的理论逐渐形成。导弹的推进剂是一种气体加压到420kg/cm2、温度低达-196℃的低温液体。这种推进剂毒性远远超过第一次世界大战中使用的毒气,爆炸性比烈性炸药更强烈,并且比工业中使用的腐蚀性化学物质更具有腐蚀性。当时负责该项目的美国空军的官员们并没有认识到他们着手建造的导弹系统潜伏着巨大的危险性。在洲际导弹试验开始的头一年半里就发生了四次爆炸,损失惨重。事故调查结果表明,主要原因是产品安全性存在重大问题。美国空军于1962年明确提出了以系统工程的方法研究导弹系统安全性。1963年美国空军制定了“系统和有关子系统以及设备的安全工程通用要求”,作为系统和设备的设计指导。1966年美国国防部对空军的标准作了修改,发布了自己的标准。1969年又再次修订了这个标准,发布了“系统、有关子系统与设备的系统安全大纲”,在这个标准中首先建立了较为完善的系统安全的概念,以及安全分析、设计和评价等的基本原则。四、系统安全理论的主要创新观点系统安全理论包括很多区别于传统安全理论的创新概念,主要表现在:(1)在事故致因理论方面,改变了人们只注重事故单方面因素,如注重人员的不安全行为而忽略系统硬件的故障在事故中的作用;或注重系统硬件而忽略了人员的不安全行为;或注重系统硬件、人员的不安全行为,而忽略环境条件的不良影响等。开始考虑如何通过全面改善系统“人—机器(设备)—环境”的可靠性来提高复杂系统的安全性,从而避免事故。(2)没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素,通常所说的安全或危险只不过是一种主观的判断。能够造成事故的潜在危险因素称作危险源,来自某种危险源的造成人员伤害或物质损失的可能性叫作危险。危险源是一些可能出问题的事物、人或环境因素等,而危险表征潜在的危险源造成伤害或损失的机会,可以用概率来衡量。既然没有绝对的安全,系统安全所追求的目标也就不是“事故为零”的极端理想情况,而是达到“最佳的安全程度”,一种实际可能的、相对的安全目标。(3)不可能根除一切危险源和危险,可以减少来自现有危险源的危险性。在生产过程中要注意减少系统总的危险性,而不是只去消除几种特定的危险。(4)由于人的认识能力有限和事物不断发展的客观性,有时不能完全认识系统中的危险源和危险,即使认识了现有的危险源,随着生产技术的发展,新技术、新工艺、新材料和新能源的出现,又会产生新的危险源。由于受技术、资金、环境、劳动力等因素的限制,对于认识了的危险源也不可能完全根除。由于不能全部根除危险源,只能通过相关的方法、措施把危险降低到可接受的程度,即可接受的危险。安全工作的目标就是控制危险源,努力把事故发生概率降到最低,即使发生事故时,也可把伤害和损失控制在较轻的程度上。五、人失误与系统安全人失误对于系统安全具有重要意义。里格比(Rigby)认为,人失误是人的行为的结果超出了系统的某种可接受的限度。换言之,人失误是指人在生产(活动)操作过程中,使系统实际实现的功能与被要求的功能之间的偏差,其结果可能以某种形式给系统带来不良影响,甚至造成事故。例如,国外的美国三里岛核电站事故,印度博帕尔农药厂的毒气泄漏事故和苏联切尔诺贝利核电站事故。国内的重庆开县川东北气矿“12·23”井喷事故。这些事故的调查表明,人失误,特别是管理失误是造成事故的罪魁祸首。因而,当今世界范围内系统安全理论研究的一个重大课题,就是关于人失误的研究。❖

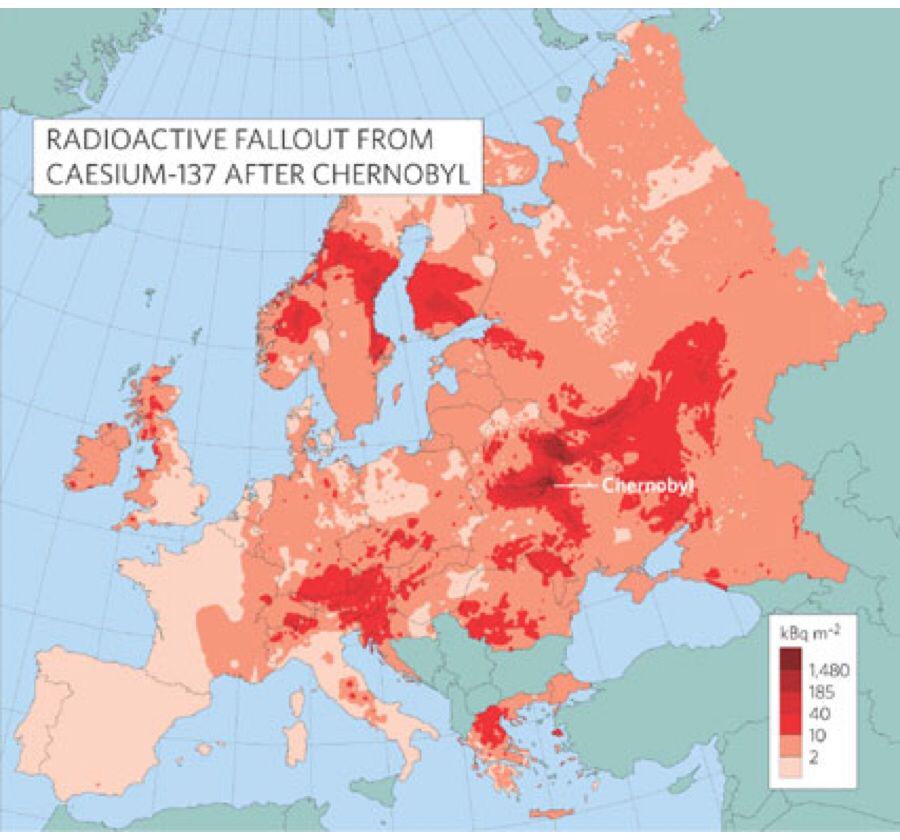

切尔诺贝利核电站❖

切尔诺贝利核电站❖

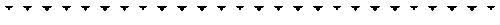

切尔诺贝利核电站爆炸后欧洲辐射剂量1.人失误的客观存在性人失误的产生原因非常复杂,既有人自身的因素(生理、心理因素),也有工作环境的因素,还有管理等方面的因素。在人类的活动过程中,总会产生各种各样形式的失误,这些失误由于没有造成事故,而被人们忽视。由于人失误是不可避免的,因此,在生产活动中仅凭直觉、靠侥幸是不能长期维持安全生产的。要正确地认识人失误的客观存在性,应用系统安全的方法进行人的管理,充分考虑人的能力与水平,使人与系统能够协调一致,减少人失误的可能性,促进系统的本质安全化。2.人失误的类型在不同条件下,不同的起因所引发的人失误的属性不同,一般从引起人失误的属性可分为两类:一类是随机失误。由人的行为、动作的随机性引起的人失误,属于随机失误,与人的心理、生理原因有关。随机失误往往是不可预测的,也是不会重复出现的。二是系统失误。由系统设计不足或人的不正常状态引发的人失误属于系统失误。系统失误与工作条件有关,类似的条件可能引发失误再出现或重复发生。在人形成习惯后,不能适应操作程序变化或偶然情况时,系统失误会明显出现。另外,从人失误的主观意愿上,又分为:一是无意失误,也就是由于人自身的生理与心理因素、工作环境等方面的变化,而在无意愿的状态下发生的失误,这种失误对系统安全的影响具有隐蔽性。二是有意失误,也就是为了个人利益,或出于兴趣、侥幸等心理,而有意为之的行为。如“三违”就是典型的有意失误。3.人失误的表现人失误的表现是复杂多变的,比如遗漏或遗忘、把事弄颠倒、没按要求或规定的时间操作、无意识动作、调整错误、进行规定外的动作等。这些表现是人失误本质的外在显现,同一失误表现,对于不同的人,其本质内因是不同的。对同一本质内因,其失误的表现也会有不同。通过对这些失误表现的研究分析,找出失误与本质内因的关系,进行有针对性的教育、训练或合理安排工作,预防人失误,提高系统的安全度。4.引发人失误的常见因素(1)精神不集中。无论从事何种生产或工作,精神或注意力集中是安全生产的首要前提,尤其是诸如驾驶员、塔吊司机、机床操作工、运行值班工等要害作业的工种,更需要精神的高度集中才可能在生产中做到万无一失。因此很多相关的行业都会对上述工种作出严格的要求和规定。如驾驶员在行车时不得与他人聊天、不得打手机;运行值班工不得在工作时看报纸、从事与运行无关的事等。(2)麻痹大意。长期在一个岗位上工作,或是在比较容易掌握的熟练工种工作,会使员工熟能生巧,运作自如,这样当然对提高生产效率是有好处的,但同时也会产生负面效应,即麻痹大意。如建筑业的脚手架工,对于有些年纪较轻、身体灵活、动作敏捷的员工,在做过几个工程的脚手架装拆之后,便以为自己完全可以放心大胆的作业了,有时图一时省事,应该绑扎安全带而不进行绑扎,也可能多次不绑扎安全带不会出事故,便以为凭自己的技术完全可以放心大胆的工作,便把安全规定置之一旁,这样有可能在某次工作中由于主观或客观的原因,造成高处坠落的事故。(3)好奇乱动,违反劳动纪律。员工由于性格、心理状态的影响,会在生产过程中产生各种好奇,在没有操作技能的状态下,或不遵守劳动纪律就乱动、乱操作而造成失误事故。(4)不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品。有的员工在作业时嫌佩戴劳动防护用品不方便,例如夏天戴安全帽、穿防砸皮鞋会感觉很热而摘掉安全帽、穿起不到防砸作用的鞋;车工在操作时嫌戴眼镜麻烦而摘掉眼镜;在噪声很大的房间戴耳塞会使耳朵感觉不舒适而摘掉耳塞等,以上行为都会造成失误伤害。(5)使用不安全的工具。工具的安全性对操作者的健康安全有着直接的影响,有的操作者或图省事,或不了解工具的使用规范,由于工具的不安全造成人身事故。如在潮湿的环境下进行电钻作业,应使用国家规定的三类电动工具,如果使用一类或二类电动工具,就有可能造成触电事故。又如有的操作者为了省事,将木制锤把换成钢管的,由于钢管壁很滑,在操作时容易造成锤子脱手而出现事故。(6)不按规定的速度进行作业。为了生产的安全,企业对厂内机动车的行车速度、机械设备的运行速度、流水线上的传动速度等作出了明确要求。但在生产中,往往会出现超速作业、超速行车、超速传递的现象,由于违反了正常的作业规律,发生事故的机率大大提高。(7)拆除安全装置。为了保证作业人员的安全,在机械设备的轴、轮、齿上会有安全防护装置,但有的操作者为了维护或取物方便等原因,将安全防护装置部分拆除或整体拆除,由此造成的操作者或其他相关方的绞伤、挤伤、拉伤甚至死亡事故已屡见不鲜。(8)在不安全处逗留。有的作业场所是严禁无关人员进入和停留的,如电力高压区、起重机下、强辐射区等,一旦进入,危及生命。(9)不合理的配置、装载、混装等。如将不同化学性质、可能造成燃烧或爆炸的物品放置在一起;在运输机械上装货超出载重量;将不同型号、不是同一配置的零件强行结合等。(10)在狭窄或狭小的场所进行作业。有的作业需要一定的空间和距离,如修理汽车底盘,应在地沟内作业;建筑业绑扎钢筋应在较宽阔的地面上进行。有的作业人员不顾作业条件的安全性,给事故的发生提供了机会。

切尔诺贝利核电站爆炸后欧洲辐射剂量1.人失误的客观存在性人失误的产生原因非常复杂,既有人自身的因素(生理、心理因素),也有工作环境的因素,还有管理等方面的因素。在人类的活动过程中,总会产生各种各样形式的失误,这些失误由于没有造成事故,而被人们忽视。由于人失误是不可避免的,因此,在生产活动中仅凭直觉、靠侥幸是不能长期维持安全生产的。要正确地认识人失误的客观存在性,应用系统安全的方法进行人的管理,充分考虑人的能力与水平,使人与系统能够协调一致,减少人失误的可能性,促进系统的本质安全化。2.人失误的类型在不同条件下,不同的起因所引发的人失误的属性不同,一般从引起人失误的属性可分为两类:一类是随机失误。由人的行为、动作的随机性引起的人失误,属于随机失误,与人的心理、生理原因有关。随机失误往往是不可预测的,也是不会重复出现的。二是系统失误。由系统设计不足或人的不正常状态引发的人失误属于系统失误。系统失误与工作条件有关,类似的条件可能引发失误再出现或重复发生。在人形成习惯后,不能适应操作程序变化或偶然情况时,系统失误会明显出现。另外,从人失误的主观意愿上,又分为:一是无意失误,也就是由于人自身的生理与心理因素、工作环境等方面的变化,而在无意愿的状态下发生的失误,这种失误对系统安全的影响具有隐蔽性。二是有意失误,也就是为了个人利益,或出于兴趣、侥幸等心理,而有意为之的行为。如“三违”就是典型的有意失误。3.人失误的表现人失误的表现是复杂多变的,比如遗漏或遗忘、把事弄颠倒、没按要求或规定的时间操作、无意识动作、调整错误、进行规定外的动作等。这些表现是人失误本质的外在显现,同一失误表现,对于不同的人,其本质内因是不同的。对同一本质内因,其失误的表现也会有不同。通过对这些失误表现的研究分析,找出失误与本质内因的关系,进行有针对性的教育、训练或合理安排工作,预防人失误,提高系统的安全度。4.引发人失误的常见因素(1)精神不集中。无论从事何种生产或工作,精神或注意力集中是安全生产的首要前提,尤其是诸如驾驶员、塔吊司机、机床操作工、运行值班工等要害作业的工种,更需要精神的高度集中才可能在生产中做到万无一失。因此很多相关的行业都会对上述工种作出严格的要求和规定。如驾驶员在行车时不得与他人聊天、不得打手机;运行值班工不得在工作时看报纸、从事与运行无关的事等。(2)麻痹大意。长期在一个岗位上工作,或是在比较容易掌握的熟练工种工作,会使员工熟能生巧,运作自如,这样当然对提高生产效率是有好处的,但同时也会产生负面效应,即麻痹大意。如建筑业的脚手架工,对于有些年纪较轻、身体灵活、动作敏捷的员工,在做过几个工程的脚手架装拆之后,便以为自己完全可以放心大胆的作业了,有时图一时省事,应该绑扎安全带而不进行绑扎,也可能多次不绑扎安全带不会出事故,便以为凭自己的技术完全可以放心大胆的工作,便把安全规定置之一旁,这样有可能在某次工作中由于主观或客观的原因,造成高处坠落的事故。(3)好奇乱动,违反劳动纪律。员工由于性格、心理状态的影响,会在生产过程中产生各种好奇,在没有操作技能的状态下,或不遵守劳动纪律就乱动、乱操作而造成失误事故。(4)不佩戴或不正确佩戴劳动防护用品。有的员工在作业时嫌佩戴劳动防护用品不方便,例如夏天戴安全帽、穿防砸皮鞋会感觉很热而摘掉安全帽、穿起不到防砸作用的鞋;车工在操作时嫌戴眼镜麻烦而摘掉眼镜;在噪声很大的房间戴耳塞会使耳朵感觉不舒适而摘掉耳塞等,以上行为都会造成失误伤害。(5)使用不安全的工具。工具的安全性对操作者的健康安全有着直接的影响,有的操作者或图省事,或不了解工具的使用规范,由于工具的不安全造成人身事故。如在潮湿的环境下进行电钻作业,应使用国家规定的三类电动工具,如果使用一类或二类电动工具,就有可能造成触电事故。又如有的操作者为了省事,将木制锤把换成钢管的,由于钢管壁很滑,在操作时容易造成锤子脱手而出现事故。(6)不按规定的速度进行作业。为了生产的安全,企业对厂内机动车的行车速度、机械设备的运行速度、流水线上的传动速度等作出了明确要求。但在生产中,往往会出现超速作业、超速行车、超速传递的现象,由于违反了正常的作业规律,发生事故的机率大大提高。(7)拆除安全装置。为了保证作业人员的安全,在机械设备的轴、轮、齿上会有安全防护装置,但有的操作者为了维护或取物方便等原因,将安全防护装置部分拆除或整体拆除,由此造成的操作者或其他相关方的绞伤、挤伤、拉伤甚至死亡事故已屡见不鲜。(8)在不安全处逗留。有的作业场所是严禁无关人员进入和停留的,如电力高压区、起重机下、强辐射区等,一旦进入,危及生命。(9)不合理的配置、装载、混装等。如将不同化学性质、可能造成燃烧或爆炸的物品放置在一起;在运输机械上装货超出载重量;将不同型号、不是同一配置的零件强行结合等。(10)在狭窄或狭小的场所进行作业。有的作业需要一定的空间和距离,如修理汽车底盘,应在地沟内作业;建筑业绑扎钢筋应在较宽阔的地面上进行。有的作业人员不顾作业条件的安全性,给事故的发生提供了机会。

长按二维码识别关注我们